По мере приближения к концу года и снижения торговой активности, появляется время для осмысления того, с чем мировые рынки подошли к началу нового десятилетия. Так совпало, что 2020 год будет стартом не только новой декады, но и годом крысы, запускающим новый цикл по восточному календарю. С прошлым таким годом инвесторов связывают крайне неприятные воспоминания, так как именно тогда мировой финансовый кризис достиг своего апогея, финансовая система стояла на грани коллапса, а мировой экономике пришлось действительно начинать новый цикл, выстраивая многое с нуля, начиная с 2009 года.

В 2020 год рынки входят на оптимистичной ноте, убежденные, что мировой экономике удалось развернуться от замедления к ускорению, резко сократив риски рецессии в Еврозоне и США. Фондовые рынки вполне отражают эти ожидания, оканчивая 2019 наиболее резким приростом более чем за 20 лет.

В связи с этим вездесущим оптимизмом, стоит с удвоенным вниманием оглядеться на потенциальные риски, окружающие рынки на пороге нового года.

Таблетка становится причиной болезни.

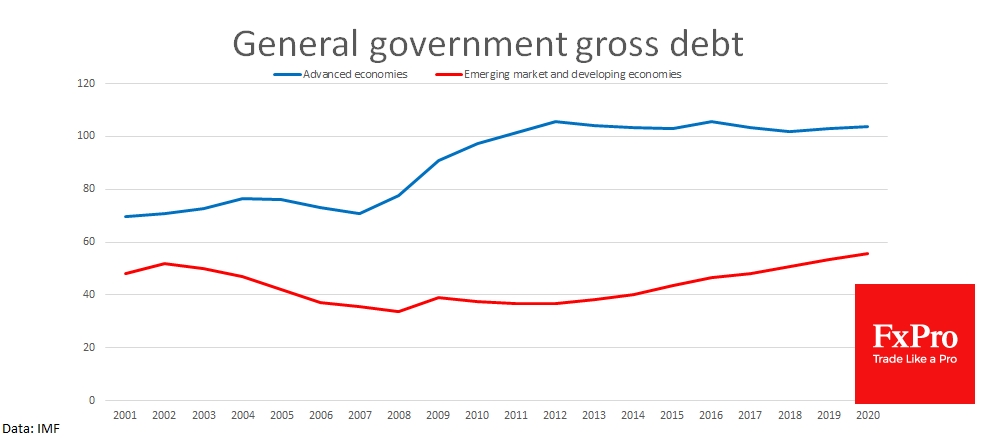

Важной приметой последних двух-трех лет был рост протекционизма. Одним из проявлений его стал Brexit, а другим – торговые споры США с другими странами. Эта борьба происходит не только на уровне тарифов. Правительства также пытаются укрепить экономический рост через повышенные бюджетные расходы, ведь за счет близких к нулю процентных ставок создаются наилучшие в истории условия для того, чтобы брать в долг. Но известно, при соотношении долга к ВВП около 100% экономический рост замедляется. И многие страны, включая Францию, Британию и США приближаются к этой отметке в последние месяцы или недавно пересекли ее.

Соотношение долга к ВВП с развивающихся странах не так высоко. Однако значительная их часть номинирована в иностранной валюте. Это означает, что их долги также резко уязвимы перед возможными скачками спроса на доллар и евро к валютам развивающихся стран. Как и в конце 1990-х, в случае ослабления это может обернуться массовыми дефолтами в азиатских странах. Не обязательно на уровне правительств, но муниципалитетов или компаний.

Развивающиеся рынки: крупней, но не прочней

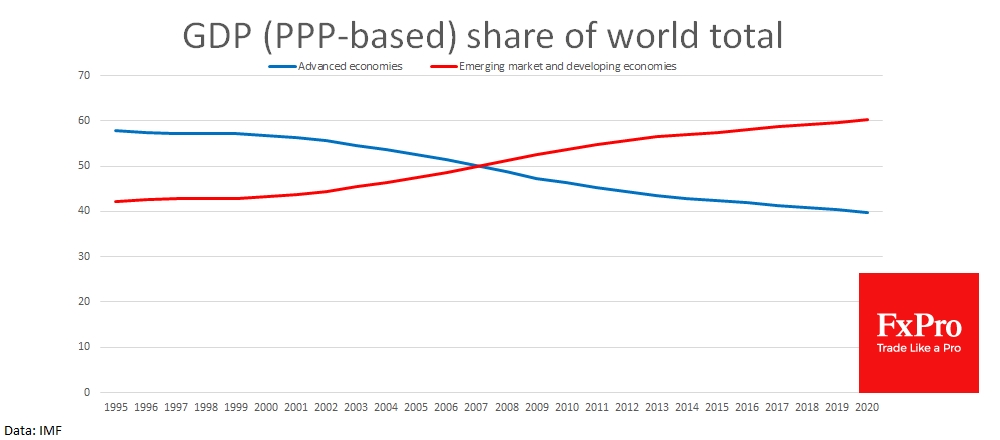

За эти 20 лет доля развивающихся экономик в мировом ВВП превысила 50%, так что эффект может оказаться более в разы более разрушительным для мировой экономики, нежели в 1997-1998. От крупных центробанков – ЕЦБ, ФРС, Банка Японии, Банка Англии, НБШ может потребоваться вновь выйти за существующие границы монетарной политики, находя способы питать рост. На основе паритета покупательной способности, ВВП развивающихся и формирующихся рынков достигает 60% от мировой экономики, что настраивает на еще больший потенциальный эффект.

Однако такие экспериментальные меры приходят после, а не до рыночных «коррекций», которые вполне могут оказаться обвалами. Мировые рынки зачастую первыми подают признаки окончания экономикой очередного цикла роста, а порой и сами становятся причинами спадов. Поэтому в будущем году стоит обращать повышенное внимание на динамику рынков, способных подавать ранние сигналы окончания самой длинной экспансии в современной истории США.

Команда аналитиков FxPro